パソコンで作業を中断する時に、ロック、スリープ、サインアウト、休止状態などを使います。

多くてややこしいですね。

今回は、これらの機能や目的を確認していきます。

ロックとスリープとサインアウト

まず、ロックとスリープとサインアウトの機能や目的を見ていきます。

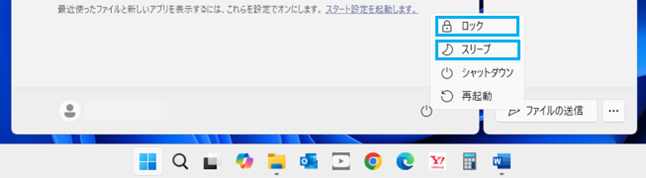

ロック

機能など

パソコンがパスワードで保護された状態になります。

作業中のアプリはそのまま起動した状態です。

復帰したら、すぐにロック前の状態から始められます。

ロックからの復帰には、パスワードかPINを入力する必要があります。

目的など

セキュリティの確保が目的です。

ロックは、公共の場で作業中に少しだけ席を離れるときに使います。

ロックしたパソコンは他の人には容易には使えなくなります。

スリープ

機能など

電源を入れたままパソコンの動作を一時停止し、パソコンを待機状態(スタンバイ)にします。

スリープから復帰したとき、元の状態が維持されています。

スリープすると、作業中のデータがメモリに保存されます。

ディスプレイやパソコンの一部の電源を切った状態になりますが、作業内容は消えなくて、パソコン本体やメモリの電源はオンのままです。

メリットとして

・電力消費が少ない

・作業への復帰が速い

・ストレージ(HDDやSSD)に負荷がかからない

などがあげられます。

デメリットとして

・電源が絶たれる(停電やコンセント抜け)と作業内容が消える

ことがあげられます。

スリープからの復帰には、パスワードかPINを入力する必要があります。

目的など

省エネと作業への素早い復帰が目的です。

スリープは、プライベートの場で作業中に少し席を離れるときに使います。

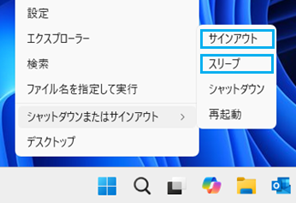

サインアウト

機能など

サインインしている状態を解除します。

作業中のアプリは終了した状態になります。

再びサインインするとき、アプリは起動する必要があります。

目的など

個人情報の保護が目的です。

1台のパソコンを共有するユーザーが複数人いて、それぞれアカウントを保有している場合、ユーザーはサインインして使いますが、使い終えたならサインアウトします。

サインアウトは、共有パソコンを使っているユーザーが、席を離れるときに使います。

休止状態

次に、休止状態を見ていきます。

休止状態とは

機能など

パソコンの電源は切った状態です。

次に電源を入れるときに元の状態を復帰させます。

休止状態にすると、作業中のデータがストレージ(HDDやSSD)に保存されます。

後に電源を入れると、作業していたデータはストレージから復元されます。

通常の起動よりは速くパソコンを起動できます。

メリットとして

・スリープよりも電力消費が少ない

・電源が絶たれ(停電やコンセント抜け)ても作業内容の消える可能性は低い

などがあげられます。

デメリットとして

・スリープよりも作業への復帰が遅い

・ストレージに負荷がかかる

などがあげられます。

休止状態からの復帰は、通常の起動と同じくパスワードかPINを入力する必要があります。

目的など

省エネが目的です。

また、データの消失リスクを最小にしつつ作業へ早く復帰するのが目的です。

マイクロソフトサポートに以下の説明があります。

「このオプションは、ノートPCを対象にして設計されたものであり、すべてのPCで使用できない場合があります(InstantGoを備えたPCには休止状態オプションがありません)。休止はスリープよりも電力消費が少なく、PCを再開すると、PCから離れたときの状態に戻ることができます(ただし戻るまでの時間はスリープより長くかかります)。」

「ノートPCやタブレットでは、長時間使用せず、その間バッテリを充電できないとわかっているときは、休止状態にすることをお勧めします。お使いのPCでこのオプションが利用可能かどうかを確認し、利用できる場合はオンにします。」

マイクロソフトサポートはこちら↓

PCをシャットダウン、スリープ、休止状態にする

休止状態は、ノートパソコン向けに設計されたものです。

休止状態は、(ノートパソコンの)作業を一時中断する場面で、内臓バッテリを充電できないときに使います。

休止状態の仕組み

休止状態という言葉はハイバネーション(hibernation)の和訳です。

ハイバネーションはパソコンに備わっている機能で、オペレーティングシステム(OS)の停止モードのひとつです。

ハイバネーションは、PCの電源を切る時にメモリの内容をストレージに保存する機能です。

次に電源を入れると、メモリの内容をストレージから復元します。

つまり、電源を切るとメモリの内容が失われるので、その前にデータをストレージに逃がしているわけです。

こうして、次にパソコンを起動するとき、作業を中断したところから再開できるようにします。

休止状態のSSDへの負荷

ハイバネーションを頻繁に利用すると、内蔵ストレージに負荷がかかります。

ストレージがSSDなら注意が必要です。

SSDの寿命を決めるのは、書き込み回数、空き容量、使用時間、使用環境です。

このうちデータの書き込み回数には上限があり、一般的なSSDの寿命は5~10年といわれます。

ハイバネーションは、大量の書き込みを伴います。

書き込み量が数十GBともなれば、SSDの寿命を縮めます。

そのため、SSD搭載のパソコンは、デフォルトで電源オプションに休止状態が表示されていません。

また、HDD搭載のパソコンでも、電源オプションに休止状態が表示されていないようです。

※最近のPCは休止状態の表示がなくて、筆者が使う4台のPCも表示がない

※設定を変えれば表示はできるが、メーカーが表示させていない意図からすると、変更はお勧めできない

SSDの寿命を伸ばし、パソコンを長く使い続けたいなら、ハイバネーションは使わない方がいいと言えます。

さいごに

ロックとスリープとサインアウトの機能や目的を確認しました。

休止状態については少し踏み込んで仕組みやSSDへの負荷まで確認しました。

補足ですが、スタンバイ(standby)とハイバネーション(hibernation)の言葉の使い方も面倒です。

広義ではこの2つともスリープだからです。

スリープのなかに、スタンバイとハイバネーションがあります。

そして、スタンバイはスリープモードのことであり、ハイバネーションは休止状態のことですから、ややこしさと言葉遣いの難しさはMAXです。

ただ、パソコンの電源メニューが、スリープと休止状態で使い分けているので、その分類で理解すればいいと思います。

ひとつひとつの意味を理解して、違いや注意点を知っていれば役に立つと思います。

この記事が参考になれば幸いです。