「Windowsはデータドライブの最適化を自動的に処理します。」

これはMicrosoftサポートの記載です。

こちらを参照↓

Windowsでのデータドライブの最適化/最適化

ここには次のように書かれています。

今回はこの意味を確認します。

デフラグとは

デフラグはデフラグメンテーション(defragmentation)の略です。

フラグメンテーション(fragmentation)とは、ハードディスク(HDD)にデータを保存するときに、ひと続きに保存できなくて、とびとびに保存した状態になることを指し、この状態を断片化と呼んでいます。

HDDへの保存は、円盤(磁気ディスク)にブロック単位でデータを書き込んでいく方法で行われます。

ここには上書きができるので、何度でも行なえます。

ハードディスクにデータの保存と削除を繰り返していると、とびとびの状態はひどくなります。

ついにはファイルの読み書きの効率が著しく低下します。

デフラグはフラグメンテーションを解消する作業のことで、ドライブの最適化と言われます。

マイクロソフトの説明にある「ハードドライブはデフラグされ、ファイルがすべて並んでドライブが読みやすくなるようにファイルを再構成しています。」は、この作業を言っています。

トリムとは

トリムとはTRIMコマンドの通称です。

SSDへのデータ保存は、フラッシュメモリにページ単位でデータを書き込んでいきますが、削除するときはブロック単位となります。

上書きはできないので、使用不可ブロックのデータを消してから書き込む必要があります。

そしてその回数には上限があります。

TRIMコマンドは、オペレーティングシステムからソリッドステートドライブ(SSD)の未使用領域を内部的に消去するために用いられます。

TRIMコマンドはデータが格納されている特定の領域が未使用になったことをSSDに通知します。

実際のデータは削除されず、SSDの該当データが格納されている領域に未使用のマークが付けられ、そのデータが削除可能であることをSSDに通知しています。

マイクロソフトの説明にある「ソリッドステートドライブ(SSD)は”トリミング済み”と呼ばれるものです。これは基本的に、ファイルの保存や読み込みなど、より重要なことを行うのに忙しくないときに、クリーンアップ作業を安全に実行できる場所をドライブに伝えます。これはすべて最適化です。」は、この作業を言っています。

ドライブの最適化方法はHDDとSSDで異なる

デフラグとトリムの違いを見ると、HDDとSSDにおけるドライブの最適化方法が異なることが分かります。

この違いは、そもそもデータの記録方法が異なることから生じています。

HDDの読み書きは、高速回転する磁気ディスクの上を磁気ヘッドが移動して行なわれます。

SSDの読み書きは、HDDのような機械的な作業がありません。

HDDの記録は磁気によりますが、SSDの記録は半導体によります。

半導体への記録は駆動部がないため高速なランダムアクセスができます。

記録媒体や方式が違うので、最適化方法が異なるわけです。

Microsoftサポートは「ほとんどの場合、Windowsはデータドライブの最適化を自動的に処理します。」と言っています。

実際、Windows7以降では、システムが自動的にHDDとSSDを識別して最適化しています。

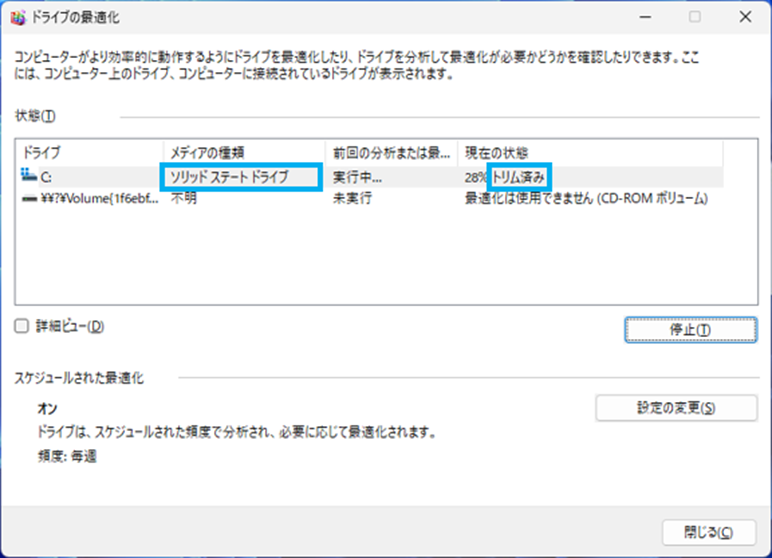

「ドライブの最適化」画面には「メディアの種類」表示があり、ハードディスクドライブやソリッドステートドライブの別が分かります。

最適化の実行中は「現在の状態」表示が、HDDでは最適化済み、SSDではトリム済みとなります。

おわりに

ドライブの最適化について、デフラグとトリムの違いを確認しました。

そもそもHDDとSSDの違いからきていることが理解できました。

ここでは簡単に確認してきました。

Microsoftサポートの記載を理解できればいいでしょう。

技術的に深いところは、他の記事で確認していただければと思います。

ご参考になれば幸いです。